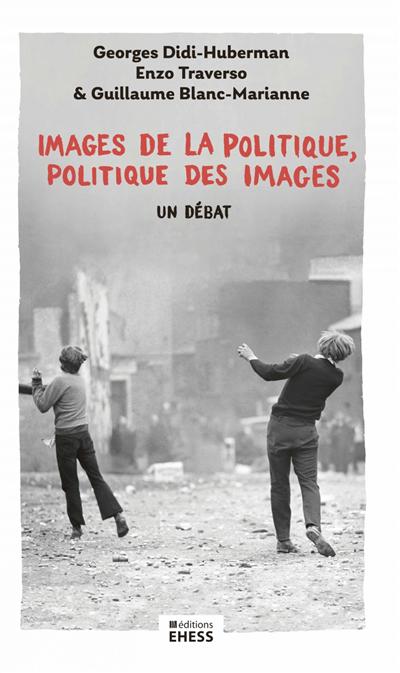

Images de la politique, politique des images : un débat

Une enquête passionnante sur une photographie d’un lanceur de pierres irlandais. Qui est-il? Pour quelle cause se bat-il? Sa photographie a-t-elle sa place dans une exposition sur les soulèvements? Partant de ces questionnements, les trois auteurs s’engagent dans un discussion plus générale, aux confluences de l’histoire, de l’art et de la politique, en explorant sur le vif d’importantes questions de méthode.

Georges Didi-Huberman, Enzo Traverso & Guillaume Blanc-Marianne, Images de la politique, politique des images : un débat, Paris: EHESS, 2025, 192 p. 22.70 CHF

--

Alors qu’il travaille sur une imposante histoire culturelle de la Révolution, un historien de renom visite au Jeu de paume, à Paris, une exposition intitulée Soulèvements. Il en sort avec un malaise, qu’il consigne dans les premières pages de son ouvrage: à trop se concentrer sur le caractère esthétique des gestes insurrectionnels, on finit par les dépolitiser entièrement. Il en trouve le symptôme le plus frappant dans une des images mises en avant dans l’exposition, celle utilisée pour la couverture même du catalogue: un jeune homme, vu de dos, lance une pierre dans un mouvement gracieux. Seulement, la légende de la photographie indique qu’elle montre une manifestation anti-catholique en Irlande en 1969. Le jeune homme en question serait donc un unioniste, protestant, favorable à la politique coloniale de l’Angleterre en Irlande, et il lancerait un projectile dans le cadre d’un pogrom ciblant des indépendantistes catholiques irlandais. En ne tenant compte que du geste, de sa chorégraphie, on présente comme un soulèvement, un acte d’oppression violent.

Suite à cette remarque de quelque lignes en ouverture du livre d’Enzo Traverso, Révolution, une histoire culturelle (Paris: La Découverte, 2022), le commissaire de l’exposition, Georges Didi-Huberman, philosophe et historien de l’art, décide de prendre la parole pour répondre. L’image et sa signification est-elle si transparente? La légende n’est-elle pas ambiguë? En lisant plus attentivement l’image, n’est-il pas possible d’y voir plutôt un catholique lançant une pierre en direction d’un cordon de police protégeant une manifestations unioniste? Un acte de résistance à l’oppression, donc. Par ailleurs, l’utilisation de cette image dans un exposition qui la met en contact d’autres images ne permet-elle pas d’explorer des significations inédites?

S’engage alors un échange qui monte rapidement en généralité, mais aussi en tension. Au-delà de la question de savoir ce que représente cette image, le débat s’élargit: Comment lire une image? Comment la contextualiser? Comment la travailler en historien? Comment la travailler politiquement? Comment enquêter en histoire? Quel rôle politique donner à l’art? Quelle place pour l’esthétique? Comment comprendre la pensée de Walter Benjamin sur l’art et l’esthétique? Les désaccords sont plus profonds que le pensaient initialement les intervenants, la discussion s’envenime, la mauvaise foi s’y insinue, de part et d’autre. De guerre lasse, on s’entend sur l’inutilité de poursuivre.

Entretemps, Guillaume Blanc-Marianne, historien de l’art, a suivi la querelle avec intérêt et s’est lancé dans une enquête approfondie sur la photographie litigieuse. Il connaît particulièrement bien le photographe, Gilles Caron, qui a couvert de nombreux conflits dans les années 1960 et 1970. On le suit alors dans le parcours du reporter, de ses engagements et de ses doutes. On apprends les contraintes du métiers, entre engagement et impératifs éditoriaux. La photographie doit pouvoir se vendre aux journaux. Comment garder un peu de contrôle sur le message que l’on veut véhiculer par l’image, alors que les rédactions s’emparent des clichés? Ces éléments clarifiés, on peut se rendre dans l’Irlande de 1969, et suivre pas à pas le photographe dans les rues de la ville, au milieux des affrontements entre unionistes et catholiques. Une fois la photographie prise, comment est-elle mise en texte? La légende, supposée décrire la photographie et lui donner un sens, qui l’écrit? À quelles fins? Là encore, tous les aspects du journalisme photographiques sont convoqués pour faire comprendre les enjeux du texte et de l’image.

On sait maintenant qui a raison sur l’identité du lanceur de pierre. (On ne le dira pas ici, évidemment, ne gâchons pas le plaisir de la lectxrice.) Mais cela clôt-il le dossier? Tant de problématiques ont été soulevées, de questionnements ouverts dans cette affaire, et aucun n’est définitivement tranchés. Au final, la lecture n’aura pas été vaine. On aura été invité à réfléchir sur le traitement de l’image en histoire. On aura appris les rouages du métier de photographe de presse. On aura appris les détails du déroulement d’un épisode important de la guerre civile irlandaise. Et on aura vu comment la connaissance historique progresse dans et par le débat et la confrontation des points de vue, fût-ce sur un mode conflictuel.