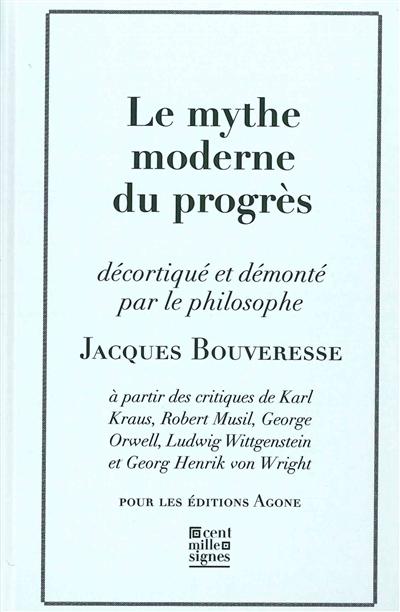

Jacques Bouveresse, Le mythe moderne du progrès

Editions Agone, 2017, 109 pages, 14.80 Ce n'est pas tant, dans l’optique

Editions Agone, 2017, 109 pages, 14.80

Ce n'est pas tant, dans l’optique assumée ici, que toute idée de progrès devrait être détruite – de multiples progrès restent en effet à conquérir dans les domaines les plus importants, notamment sociaux - que le mythe qui postule un progrès nécessaire et illimité.

Bouveresse mobilise comme à son habitude ses auteurs de prédilection pour construire une argumentation critique voire radicale autant que précise, à la fois rationnelle et sensible, subtile et nuancée sur de nombreuses strates de ce mythe, "tâche" critique aujourd'hui nécessaire puisque "la croyance au progrès, quand elle prend le caractère d'un mythe, est justement ce qui nous dispense la plupart du temps d'exiger et de réaliser des progrès réels." Une polémique en particulier doit être sans cesse menée contre les "forces du marché" qui sont le moteur principal de la philosophie du "avancer-n'importe-où-sans-savoir-où-l'on-va-et-ce-quoi-qu'il-en-coûte" (la confiance magique en l’Etat étant toutefois également douteuse tant celui-ci a démontré sa propension à s’en faire l’auxiliaire zélé).

Si la vitesse est recherchée pour elle-même (il faut "gagner du temps") à travers l'automatisation sans fin (vendue sans questionnement comme une libération), on a au contraire de bonnes raisons de penser, avec Orwell, qu’elle mène tout droit à une déshumanisation croissante des rapports sociaux et de l'activité complétant dans l’horreur la destruction de la nature. Mais la vitesse d’évolutions imposées est également contraire à la lenteur propre à la délibération démocratique. Et l’on doit bien constater que les apôtres du progrès technologique sont souvent les mêmes que ceux qui, en rendant frénétique la consommation à travers l'obsolescence accélérée, s’approprient les profits afférents, soit les fondamentalistes d’un libre-marché qui mène quant à lui naturellement à une société inégalitaire.

Il s'agirait à l’inverse, comme le disait déjà Wittgenstein, de ne pas s'abandonner à une "direction unique" mais de plaider au contraire pour la nécessité de considérer toutes les directions possibles afin de choisir la meilleure, quitte à s’autolimiter. Le plus important étant donc, en terme de pensée, de "comprendre", ceci "voulant dire ici voir clairement les unes à côté des autres les possibilités" ; mais n’est-ce pas précisément le propre de la philosophie ? YB