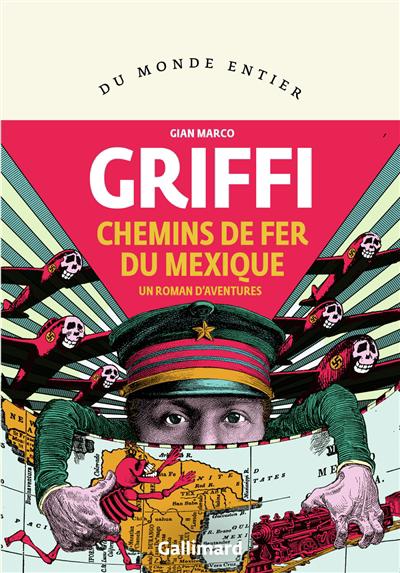

"Les Chemins de fer du Mexique" par Gian Marco Griffi

Gian Marco Griffi, Les Chemins de fer du Mexique, Gallimard, 2024

En montant à bord des Chemins de fer du Mexique de Gian Marco Griffi on ne tardera pas à trouver un chemin pour se perdre. Non pas à cause d’une erreur d’aiguillage mais grâce à l’art du romancier de nous égarer en étrange et enchanteresse contrée. Où l’on se sentira bien, à tel point que l’on aura envie d’arrêter le monde, de se faire porter pâle pour délaisser toute autre occupation qui nous semblera en comparaison futile et dérisoire. Se hâter d’achever la lecture en se promettant d’aussitôt la recommencer.

Tout semblait garantir l’insuccès à ce roman d’aventures, au pluriel, comme le précise la couverture du livre. Il s’agit en effet du premier roman d’un nouvelliste inconnu, se qualifiant lui-même d’écrivain du lundi puisqu’il travaille le dimanche dans le club de golf qu’il dirige à Asti, qui ne se serait probablement jamais attelé à un projet d’une telle envergure s’il ne s’était retrouvé enfermé chez soi par la pandémie de covid. Paru chez un minuscule éditeur, commandé à quelques dizaines d’exemplaires par une poignée de librairies, il a bénéficié du bouche-à-oreille pour finir par se retrouver dans la sélection du plus prestigieux prix littéraire italien en 2023.

Picaresque, épique et burlesque, le roman se déroule en février 1944, dans la ville piémontaise d’Asti soumise, comme le reste de l’Italie septentrionale, à l’armée allemande. Pour d’obscures raisons, Hitler considère d’un intérêt stratégique urgent d’en savoir plus sur la mystérieuse ville mexicaine de Santa Brigida, que l’on dit accessible uniquement par un embranchement ferroviaire désaffecté. Du plus élevé au plus bas, tous les échelons du pouvoir, en Allemagne puis en Italie, se déchargent de la responsabilité. Jusqu’à ce que l’ordre aussi incommode qu’impérieux de cartographier sans tarder les chemins de fer du Mexique arrive sur le bureau du sous-adjudant de la Garde nationale républicaine ferroviaire d’Asti. Ce dernier choisit celui qui parmi ses maigres effectifs lui paraît le moins inapte à s’acquitter de la tâche, bien qu’il ignore tout du Mexique et soit d’une impéritie absolue en matière de dessin : Cesco Magetti.

Tout à fait dépassé par sa mission, torturé par une énorme rage de dents qu’il ne soigne pas à cause d’une immense phobie des dentistes, le tendre Cesco va être entraîné malgré lui, et avec passablement d’indolence, dans une rocambolesque série de péripéties. Il commence par rencontrer la fascinante Tilde, bibliothécaire, photographe, et considérablement dérangée. Elle a une dentition éclatante et parfaite, et tout en elle le magnétise. Elle trouve étranges les oreilles de Cesco et les touche longuement. Elle le met surtout sur la piste d’un ouvrage intitulé Historia poetica y pintoresca de los ferrocarriles en Mexico et de la personne qui l’a emprunté à la bibliothèque.

Le lecteur fera la connaissance d’un duo de croque-morts inséparables qui ont roulé leur bosse aux quatre coins du monde, travaillé sur des chantiers ferroviaires, y compris au Mexique, et bien connu l’auteur et l’illustrateur du livre plus haut cité. On rencontrera aussi, entre autres, un cartographe samoan, une guérisseuse sarde qui ne soulage de leurs maux que les personnes mauvaises, un comte bibliophile et polyglotte, un curé antinazi, des résistants et des déserteurs, des officiers nazis, des poètes qui évoquent les poètes-freineurs du Mexique ou qui théorisent sur les poètes suicidés.

Si l’auteur s’autorise toutes les fantaisies pour tenir le lecteur en haleine, si l’étrangeté de son récit se rapproche du réalisme magique, il propose aussi une description très réaliste de la ville d’Asti en temps de guerre, et une critique intransigeante du nazisme et du fascisme qui se fait par le détour de la dérision. On se délecte des évocations de l’Allemagne nazie, sa technologie futuriste au service d’une bureaucratie redondante et baroque, indifférente et cynique que l’on croirait sortie du monde de Kafka. C’est par dérision encore qu’a été nommé Aigle agonisant un cabaret improvisé dans un cabanon à l’abandon, où se réunit le soir une société interlope de comédiens, trafiquants et prostituées.

Gian Marco Griffi a beaucoup lu et rend hommage dans ses pages à la littérature qui lui est chère. On sent planer l’ombre de Roberto Bolaño, de Juan Rulfo, de Julio Cortázar, d’Ulysse (d’Homère comme de Joyce), de Jorge Luis Borges. Une nouvelle de ce dernier, Le Jardin des sentiers qui bifurquent, joue un rôle important dans ce livre aux bifurcations innombrables. Quant à sa conception personnelle du roman, une « épique du négligeable », peut-être nous la livre-t-il en creux dans les propos sur l’art photographique de Tilde tenus par Anna, sa domestique. « Montrer de combien d’instants éphémères et dérisoires la vie est faite, (…) découvrir combien d’émotions se dissimulent dans l’éphémère et dans le dérisoire, dans le marginal et dans l’insignifiant » et retrouver « des fragments de vérité ramenés sur la berge, comme ces rameaux que le ressac marin abandonne sur la grève. »

La langue de Griffi joue sur des registres très variés, fait entendre le dialecte piémontais, le sabir administratif, le parler populaire, l’élocution de la haute société, la morgue de l’officier nazi, l’emphase du fasciste convaincu, l’incompréhensible argot des vauriens de l’Aigle agonisant. Une pluralité de tons et de timbres que la traduction de Christophe Mileschi, inventive et pleine de hardiesse, restitue admirablement. MD

<- Article suivant

"Chère Dr Mueller" par Cookie Mueller

Critiques de livre du 13.12.2024

Article précédent ->

"Attachements" par Charles Stépanoff

Critiques de livre du 13.12.2024